di Davide Baroni

ARCHEOMITO – Platone è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi pensatori della verità, e il cuore della sua filosofia è rivolto alla ricerca di una realtà stabile e autentica, oltre le mutevoli apparenze del mondo sensibile. Con un approccio dialettico che affonda nella profondità del pensiero, Platone costruisce una struttura ontologica che non solo definisce la natura dell’essere, ma offre anche una metodologia rigorosa per avvicinarsi a tale verità: partendo dalla doxa (opinione), la dialettica conduce verso l’episteme (conoscenza certa) e, infine, verso l’intuizione dell’Essere. Per Platone, dunque, il filosofo è chi possiede un amore intrinseco per la verità e riesce a trascendere il mondo dell’opinione per giungere alla realtà intelligibile e universale.

La verità come liberazione: il mito della caverna

Il mito della caverna, descritto nel settimo libro della Repubblica, rappresenta uno dei contributi più straordinari alla comprensione platonica della verità e della conoscenza. Platone narra di un gruppo di prigionieri incatenati fin dalla nascita all’interno di una caverna, costretti a vedere solo le ombre proiettate su una parete da oggetti illuminati da un fuoco posto alle loro spalle. Per questi prigionieri, le ombre costituiscono l’unica realtà esistente e, non avendo mai conosciuto altro, esse rappresentano per loro la verità assoluta. Platone usa questo scenario per rappresentare il modo in cui gli esseri umani, confinati nel mondo sensibile, tendono a scambiare le apparenze per la realtà. Tuttavia, la verità, nella sua visione, non risiede nelle ombre, ma in una dimensione superiore e più profonda, accessibile solo tramite un processo di conoscenza e illuminazione interiore.

Nel mito, uno dei prigionieri viene liberato dalle catene e intraprende un viaggio verso l’esterno della caverna. All’inizio, la luce del sole – simbolo della verità ultima e della conoscenza assoluta – lo acceca, e il prigioniero fatica ad adattarsi a questa nuova visione della realtà. Man mano che si abitua alla luce, tuttavia, egli riesce a vedere per la prima volta gli oggetti reali e, infine, il sole stesso, che rappresenta l’Idea del Bene. Questo percorso simboleggia il cammino del filosofo verso la verità: una scoperta graduale, che richiede sforzo e dedizione, ma che porta a una comprensione completa e stabile della realtà.

Platone descrive questa scoperta come un atto di trasformazione radicale che libera l’individuo dalle catene delle false credenze e delle illusioni sensibili. La verità è un’esperienza illuminante che cambia profondamente la percezione del mondo e di sé stessi. La filosofia, per Platone, è dunque un processo liberatorio che permette all’uomo di superare i limiti delle apparenze e di raggiungere una conoscenza che lo rende capace di agire in modo retto e virtuoso. L’uscita dalla caverna è, in tal senso, un atto di emancipazione intellettuale e morale che Platone vede come indispensabile per chiunque voglia vivere una vita autenticamente buona e giusta. Il mito della caverna rappresenta anche una critica alla condizione umana comune: molti, secondo Platone, restano imprigionati in uno stato di ignoranza, preferendo le ombre rassicuranti delle proprie convinzioni piuttosto che affrontare l’incertezza di una ricerca più profonda della verità. In questo senso, Platone sottolinea l’importanza di una disposizione mentale attiva e aperta alla scoperta, ribadendo che la filosofia non è un semplice esercizio intellettuale, ma un viaggio che trasforma la vita stessa e che rende liberi. La figura del prigioniero liberato è dunque il modello del filosofo, l’unico che, contemplando la verità, può comprendere il vero ordine dell’esistenza e, in ultima analisi, guidare la comunità verso il bene.

La verità storica di Atlantide: un’allegoria o una testimonianza?

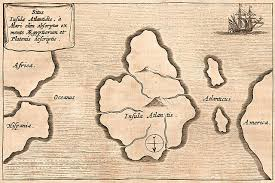

Dopo queste considerazioni prendiamo in esame la storia di Atlantide, esposta da Platone nei dialoghi Timeo e Crizia. Questo racconto, spesso considerato un’allegoria morale, viene tuttavia presentato da Platone come un resoconto storico autentico. Platone sottolinea con insistenza la veridicità della vicenda, ribadendo per ben ventidue volte che si tratta di un fatto realmente accaduto e non di una costruzione mitologica. Secondo la narrazione, la storia di Atlantide venne trasmessa da Solone, che la apprese durante un soggiorno in Egitto, presso sacerdoti della città di Sais, una fonte di sapere considerata tra le più antiche e autorevoli del tempo.

La descrizione di Atlantide, nel racconto di Platone, include dettagli geografici e strutturali particolarmente precisi. Atlantide viene identificata come un’isola situata oltre le “Colonne d’Ercole”, ossia al di là dello stretto di Gibilterra, e la sua capitale è descritta come organizzata in cerchi concentrici di canali e porti. Platone offre anche numerosi particolari sulla topografia dell’isola, sulle dimensioni delle sue infrastrutture e sulla distribuzione di acqua e terre, delineando un quadro che, se pur affascinante, va oltre i tratti simbolici di un semplice mito. Questa attenzione minuziosa al dettaglio suggerisce che Platone considerasse Atlantide come una realtà storica concreta, un’antica civiltà che si autodistrusse a causa della hybris e dell’arroganza, due vizi morali che la resero incapace di rispettare l’ordine cosmico e l’equilibrio etico.

Secondo Platone, Atlantide diventa dunque un esempio storico di una società decaduta, un monito per la Grecia e, in particolare, per la città di Atene, affinché non commetta gli stessi errori. L’insistenza sulla verità storica di Atlantide, infatti, assume un valore morale e pedagogico, poiché dimostra cosa può accadere quando una civiltà si allontana dalla giustizia e dalla virtù. Platone, nella sua opera, sembra dunque sostenere che il filosofo ha il compito non solo di cercare la verità, ma anche di preservare la memoria di eventi storici che possano fungere da insegnamento per le generazioni future. In questo senso, la narrazione di Atlantide rappresenta una sorta di testimonianza morale, attraverso cui Platone intende mettere in guardia l’umanità contro il pericolo di perdere il proprio equilibrio etico.

L’importanza che Platone attribuisce alla verità di Atlantide è strettamente connessa alla sua concezione della verità in generale: essa non è un concetto relativo o manipolabile, ma un fondamento dell’etica e della conoscenza che deve guidare ogni aspetto della vita. Se Atlantide fosse stata un’invenzione o una costruzione retorica, Platone avrebbe compromesso l’integrità della propria filosofia. Invece, Platone sembra considerare Atlantide come una prova tangibile di ciò che accade quando le società smarriscono la virtù e il rispetto per l’ordine universale, mettendo in luce il valore della storia come disciplina in grado di trasmettere lezioni fondamentali per la sopravvivenza morale delle civiltà.

In Platone, la verità assume un ruolo centrale e multiforme: è al contempo una meta epistemologica, un principio etico e una necessità ontologica. La filosofia è per lui un percorso di liberazione dalle illusioni, un viaggio verso la conoscenza del Bene, e un mezzo per vivere una vita buona e giusta. La ricerca della verità non è dunque solo una questione di conoscenza teorica, ma una pratica che trasforma l’individuo e lo rende capace di contribuire al bene della società.

La storia di Atlantide, se intesa come un fatto storico, amplifica il significato della verità come monito e come insegnamento. Atlantide diventa, in quest’ottica, un simbolo di verità storica e filosofica, un esempio di ciò che accade quando si perde il rispetto per i valori morali. Considerare Atlantide una semplice allegoria, quindi, sminuirebbe l’intento di Platone di mostrare quanto sia importante per le società preservare il loro equilibrio etico e mantenersi fedeli alla verità.

La coerenza filosofica di Platone si riflette nell’idea che la verità sia l’unico fondamento stabile su cui l’uomo e la civiltà possano costruire un ordine giusto e duraturo. La verità, nella visione platonica, non è solo il fine ultimo della conoscenza, ma il principio che sostiene l’intero edificio etico e politico della vita umana.